|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

|

庭前生瑞草,好事不如无! |

||

|

|

||

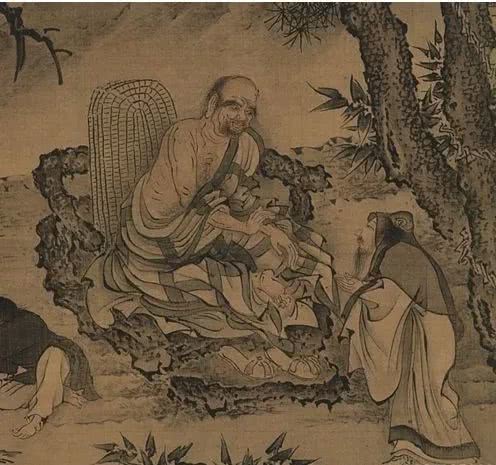

禅宗六祖慧能门下有一弟子,名永嘉玄觉(665~713)。 他八岁出家,深入佛法三藏,尤其精通天台止观法门。他研习《维摩经》,对不二法门有着深深的体悟,懂得了能所不二、善恶不二、智境不二、心境不二。后于温州龙兴寺侧岩下自构禅庵,独居研学,常修禅观。 他曾与玄策交流长谈,玄策发现他的见地与禅宗祖师之意相契合,便问他说:“你见地高超,平日师事哪位禅师呢?” 玄觉说:“自己平日就是研习大乘经典,学无常师。在修习了《维摩经》后,体悟到自性不二的佛心宗,但一直无人给予印证,你今可帮我印证一下是否开悟?” 玄策禅师说:“我人微言轻,体悟的境界还没那么高,讲话也没份量。曹溪有六祖大师,四方学人,海会云来,前去受法。如果你有心去,我可陪你同行。” 玄觉便往曹溪参访。 玄觉见到六祖后,绕了三圈也未行跪拜礼。 六祖就说:“一个出家人,须具三千威仪,八万细行。大德自何方来?为何有这么大的傲慢心?” 永嘉说:“生死事大,无常迅速。”意思是说,我大事未了,哪里顾得了那么多啊! 六祖说:“何不体取当体即空的无生道理呢?你悟到当体即空,当下就是无生,生死问题不就快速解决了吗?” 永嘉答道:“体即无生,了本无速。” 六祖点头说:“如是,如是。” 永嘉得到六祖的印可,便恭敬顶礼,准备告辞。 六祖说:“你这也告辞的太快了吧?” 永嘉回道:“本来就不动,哪来快与不快?” 慧能问他:“那谁在意识动与不动呀?” 永嘉回答说:“是您在生分别识。” 六祖笑着说:“你确实了知了无生之意。” 永嘉回答说:“无生又哪里有什么意呢?” 六祖问道:“若没有意的话,那是谁在意识到无意呢?” 永嘉回答说:“分别亦非意。” 六祖连连赞叹:“善哉!善哉!” 自性清净,绝对是分别不作分别想的那个清净心。这样永嘉得到了印可,留下来住了一夜才走,这就是“一宿觉”的由来。玄觉后来写出《永嘉证道歌》一首,流传天下。 《永嘉证道歌》中说:“君不见,绝学无为闲道人,不除妄想不求真。无明实性即佛性,幻化空身即法身。”因为无为是与有为相对,求真一定会生妄。一个修道者因无妄心则“无为而无不为”,于念而离念,于相而离相。 如吉藏大师在《净名玄论》中,引用兴皇法朗的话说明此意:“又我师兴皇和上,每登高坐,常作是言:行道之人,欲弃非道求于正道,则为道所缚;坐禅之者,息乱求静,为禅所缚;学问之徒,谓有智慧,为慧所缚;复云习无生观,欲破洗有所得心,则为无生所缚;并是就缚之中,欲舍缚耳,而实不知皆是系缚。” 其实生命中,你执着什么,最后就会被什么所执着。 比如有人想求静,最后一定会被这个静弄得不静。 执着“静”的念头反倒成为一个不得安静的挂碍。 《五灯会元》中记载了道信禅师与三祖僧璨大师的故事: 隋开皇十二年,道信前去礼谒三祖僧璨大师。向三祖礼拜后,道信便问:“愿和尚慈悲,教我解脱的法门。” 三祖反问道:“是谁束缚了你?” 道信道:“无人缚。” 三祖道:“既然没有人捆绑你,那你还要求解脱干什么呢?这不是多此一举吗?” 道信禅师于言下大悟。所以一切随缘自在,顺其自然。我来问道无余说,云在青天水在瓶。 无独有偶,我们再看看赵州和尚的故事。 赵州禅师(778~897),法号从谂,曹州(今山东菏泽市)人,是禅宗史上一位震古烁今的大师。他幼年出家,后得法于南泉普愿禅师,为禅宗六祖慧能大师之后的第四代传人。 唐大中十一年(857),80高龄的从谂禅师行脚至赵州,受信众敦请驻锡观音院(今河北赵县柏林禅寺),弘法传禅达40年,僧俗共仰,为丛林模范,人称“赵州古佛”。他住世120年,圆寂后寺内建塔供奉,谥号“真际禅师”。 文远是赵州禅师的侍者。一次文远在大殿拜佛,被赵州禅师看见了,上来就用禅杖狠狠打了他一下,问:“你在干什么?” 文远回答:“我在拜佛!” 赵州又问:“拜佛干什么?” 文远说:“拜佛是好事呀!和尚为什么要打我?” 赵州和尚淡淡地说:“好事不如无事!” 我们常常听说“丛林以无事为兴盛”。礼佛虽是好事,但执着此“好事”,就有了好与坏的分别。意念中有了好事,就一定会分别出坏事。而好坏的标准全因个体的体认而不同。 生命重要吗?我们在生活中发现有人用高昂的医疗费用维持着奄奄一息的生命;而有人却毫无留恋地以自杀了结人生。 睡眠重要吗?有人吃大把的安眠药希望能尽快入睡;而有人当睡意袭来时,却不断用冷水洗脸来保持清醒。 所以因缘不同,凡事没有统一的标准。你没有经历过别人的伤痛,那么就不要轻易说我懂。 有人说世上有两种教(较)不可信,那就是“计较”与“比较”。痛苦是计较出来的,烦恼是比较出来的。就像生活中常说的:你本来想找个人为你遮风挡雨,而想不到你一生的风雨竟是这个人带来的。 摒弃对立思维,不生分别,于人于事一视同仁。“非因报应方为善,不为功名始读书”。 《金刚经》云:“法尚应舍,何况非法。”因为“佛说般若,即非般若,是名般若”。 禅宗祖师马祖道一曾倡导“即心即佛”,后又宣扬“非心非佛”。他的弟子法常,在听了他“即心即佛”的讲解后,大彻大悟,就到大梅山结茅隐居。 道一想了解他体悟的程度,派一位弟子去勘验他:“你得到马大师什么启发,便能安住此山?” 法常道:“大师对我说即心即佛。我便到这里安住。” 这位弟子说:“大师近日对佛法别有解释。” 法常问:“怎么说?” 对曰:“他如今说非心非佛。” 法常说:“这老汉又想蒙人,没完没了地兜圈子。任他非心非佛,我只管即心即佛。” 那弟子回来把法常的话如实汇报给道一,道一听了非常高兴,对徒众说:“梅子熟了!”因为马祖道一禅法最后的归趣是“平常心是道。” “庭前生瑞草,好事不如无。”让我们一起来吟唱宋代无门慧开禅师的歌: 春有百花秋有月, 夏有凉风冬有雪。 若无闲事挂心头, 便是人间好时节。 |