|

|

||||||||

|

|

|

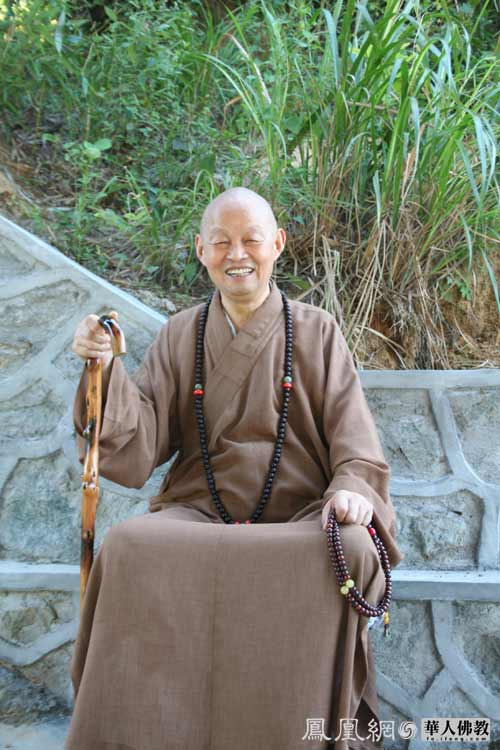

净慧长老:好!如是修行! |

||

|

|

||

净慧长老:好!如是修行! ——癸酉年柏林禅寺冬季禅七开示 净 慧 长 老 (1993年11月3日-9日) 今年是第二次举办禅七。在座的不少人参加过去年的禅七,回想一下当时的情景,好像这两次法会中间没有时间上的距离,似乎这两次法会就是接着举行的。也可以这样说,不但这两次禅七法会,还有其他法会,都没有任何时间的距离。我们所有的法会,即使同佛在灵山会上说法的那种情景、那种因缘,也没有时间的距离。我们说一次法会的殊胜因缘,往往用“灵山一会,俨然未散”来形容。我想,今天诸上善人聚会一处,在这里共同修学,确实是一个了不起的大事因缘。 这一次禅七法会的人数比去年增加了一倍以上,有120多位居士来参加,地理区域也比去年广,最远有从新疆来的,南边有上海、杭州来的。大家不远千里来到这里参加共修,这种为道的心、求法的心,使我本人和常住大众都非常受感动。只是作为一个主七的人,我感到非常惭愧,深怕有负各位的来意。不过既然已经来了,我们就共同修行,共同向佛言祖语请教。 “学佛的三大纲目”这个题目没有什么新鲜,只是老生常谈。但是佛法乃至世间法,总是一番提起一番新。尽管千言万语佛祖都已经讲过,但我们此时此地,再把它们提出来加以阐释,可能又有一番新的意义。 学佛的三大纲目就是持戒、修定、证慧,这是我们学佛的下手处,也是我们修学佛法的总纲。 一、戒 首先要持戒。持,就是受持、坚持,持之以恒;戒,是戒律。戒律包括两个方面:一是不应该做的就不去做,这叫止恶;另一方面是应该做的就必须去做,这叫修善。持戒无非是这两方面的意思,所谓“诸恶莫作,众善奉行。”在戒律上,止恶叫止持,修善叫作持。该止的不止,固然是犯戒;该做的不去做,同样是犯戒。所以说“诸恶莫作”你做到了,如果“众善奉行”做得不好,做得不够,那还不是持戒的完整要求。各位在学佛的过程中,一定不要消极理解持戒的意义,以为持戒就是这不许做,那不许做,要知道持戒是要“诸恶莫作,众善奉行。” 在家、出家的戒律都是一样的,只是层次有所不同。在“诸恶莫作”方面,在家的戒律要求得松一些,而出家的戒律则要求得比较严格;但在“众善奉行”方面,都是要以利他为自利的出发点,广行众善这方面的要求,在家、出家原则上是一致的。 学佛修行的第一步就是要持戒,只有把戒持好了,使我们的身心有所约束,不受外界的干扰,才有可能修定。 二、定 定,指的是禅定,是一种令心专注而不散乱的修行,也是一种凝然寂静的状态。禅定的范围是很广泛的,既包括禅宗所说的禅,也包括其他宗派所说的禅法、止观、观法等。有的居士说:我打坐只会念阿弥陀佛。对嘛!念阿弥陀佛同样是修禅定,你念到一心不乱、念念分明,就是“念佛禅”。还有的说:我就会持《大悲咒》。持《大悲咒》可以让纷乱的意识平息下来、安定下来,这也是修禅定。所以,佛教的一切修行法门都离不开禅定,离开禅定,佛法就没有基础了。同时,佛法的一切修行法门都由禅定所摄。因此,一定要扎扎实实地修定,有了定,才能发慧、证慧。 三、慧 慧,不是小聪明,不是世智辩聪,它是由于持戒、修定而引发的一种高度准确的抉择力、判断力,一种极其敏锐、透彻的洞察力,它能使人们断除烦恼,趋于觉悟和解脱。这种智慧又名般若,因为是人人本具,不是从外面获得的,所以说要“发慧”、“证慧”。 戒定慧三学,持戒是根本、是保证;修定是基础;证慧是究竟。这三者的次第,我们通常是按持戒、修定、证慧的顺序排列的,所谓“由戒生定,由定发慧。”当修行到一定程度,这种顺序又可以倒过来,由于有智慧,有抉择力,你修定就会事半功倍;有了甚深禅定,那你持戒就能够不持而持,自自然然,毫不勉强,你虽然每时每刻、一言一行都在戒律中,但又不觉得有戒律的约束。 总之,我们学佛要以一颗平常心,按戒定慧的次第踏实去做,千万不要追求玄妙,不要幻想到哪里找一个老师,一夜之间就能够得到多少多少的受用,一下子就能转凡成圣。如果自己有这样的根机,也能遇到这样的老师,不要说一夜之间转凡成圣有其可能性,就是一念之间转凡成圣也是有可能的。但在末法时期,即使有上根利智的学人,要找到明眼善知识也很不容易。更主要的是,一念之间转凡成圣的奇迹,也是从长时间甚至是多生多劫的踏实修行中得来的。冰冻三尺,非一日之寒嘛!学佛是要转换身心气质,这不是一件容易的事,要靠我们长期的积累,默默耕耘,持之以恒,把我们无始以来的习气毛病、无明烦恼不断地在持戒、修定、证慧的过程中断除。 许多人只是羡慕佛、菩萨在果位上的神通智慧,却不注意他们在因地上付出的艰辛努力。我们要觉悟,要得到神通,应该从哪里下功夫呢?要在平时的生活中下功夫,要从最平凡的一言一行下功夫,要在举心动念中下功夫,这样才能够真正有所收获。 戒定慧三学是学佛的总纲、修行的总纲,所以我们常说“勤修戒定慧,息灭贪嗔痴。”我们能将这件事念念不忘,修行就一定会有好的成就。 昨天我讲了学佛的三大纲目:戒定慧。持戒是保证,修定是力量,证慧是作用。这其中修定很重要。有了定,我们才有坚固的力量,身口意三业才不会随无明烦恼迁流,做出违背戒律的事情;有了定,我们就能像大地一样安然不动,像泰山一样巍巍耸立,那才可以说是“八风吹不动”。讲到修定,现在流行的有三大法门,那就是禅、密、净。这三大法门都离不开修定,都是围绕修定、证慧展开的,依之修持都能得解脱、了生死,这是它们之间的相同之处。但它们之间也有几点不同。 一、所依不同 参禅主要是依靠自力。所谓主要依靠自力,就是说也要靠他力,不过是以自力为主。参禅是要明心见性、见性成佛。参禅的人首先要敢于承担自己就是佛,自己只要当下把一层无明壳子捅破,那么当下就能够见与佛齐。所以参禅的人要发精进勇猛心,以精进力,破烦恼魔,除掉凡心,就是圣境。 密宗的修法可以说是自他结合。因为修密法是要做到三密相应,自己的身口意与所信奉的本尊的三业相应,所以一方面要通过自己主观的努力,另一方面必须得到本尊的加持,来实现了生脱死的目标。这里面自力他力都有,而且本尊的加持力是必不可缺的。修净土法门则以他力为主。净业行人依仗阿弥陀佛的本愿,通过忆佛念佛的修行,与佛的本愿相应,在临命终时正念分明,仗佛慈力,接引往生极乐世界。净土法门虽然以他力为主,但必须通过自力的努力,他力才能起作用。自力,主要指净业行人必须具备信、愿、行,才能与弥陀(他力)的本愿相应。 二、风格不同 禅宗的修法比较灵活,可以说是活泼自在。在寺院里可以修行,在家庭里也可以修行;有佛像的地方可以参禅,没有佛像的地方也可以参禅;集体可以修,个人也可以修;有经典可以修,没有经典也可以修。静坐是禅,吃饭穿衣、搬柴运水等平常日用也是禅。正因为这一法门以自力为主,所以它的修行是活泼自在的。 密宗的修法应该说是最严格。它的修行一定要在一个坛场里进行,一定要经过上师的传授、灌顶,还要依照一定的仪规,不管仪规有多么繁琐,修行的人一点也不能打折扣,这样才能使自己的身口意三业和本尊的身口意三业相应,实现修行的目标。 净土宗的修法虽然比密宗要灵活一些,但是净土宗观想念佛时,就必须要在有佛像的地方,面对圣容,口诵心惟,观想佛的相好庄严,才能比较快地产生效应。念佛法门出家人可以修,在家人也可以修,特别是在家人修念佛法门比参禅、修密有许多殊胜方便之处。 三、归宿不同 参禅,只要你捅破了这个无明壳子、见性开悟了,那么随处都是净土,随处都是极乐世界。开了悟的人,不一定要升西方,不一定要上兜率,而是常生人间教化众生。开悟成佛作祖的目的是:“不为自己求安乐,但愿众生得离苦。”当然,晚近以来,也有开了悟的禅师在晚年回向西方净土。但从禅宗的本意来讲,是要自己发愿形成一个净土,因为每个人都有自己的净土,都有自己的极乐世界。《六祖坛经》上说:“愚人愿东愿西,智者在处一般。”有智慧的人无处不净土,所谓“唯其心净,则佛土净。” 密宗的归宿多少与禅宗有相通之处,它是要即身成佛,要在这一生就证得与佛一样的福德智慧,来成就自己的佛土。 净土宗的归宿大家都非常清楚,就是要往生西方极乐世界。这要靠信、愿、行的坚定。其中信很重要,信,就是要信西方极乐世界的实有存在,信阿弥陀佛的本愿真实不虚,信自己只要老实念佛就能往生西方。 上面讲的是禅、密、净这三大法门的主要不同之处。《金刚经》上说:“是法平等,无有高下。”这三大法门并无优劣之分,重要的是我们应选择一种适合自己根机的法门来修持。有的人修禅宗比较相应,我们就劝他参禅;有的人修净土比较相应,我们就劝他念佛;有的人也许觉得自己和密宗比较相应,但我们不能随便劝他去学密。因为目前汉地不具备修密法的环境和条件,没有传承,没有上师,没有坛场,不懂仪规。如果你一定要学,只有学东密或藏密。东密就是日本的密宗,又叫真言宗;藏密就是流传在我国藏蒙地区的藏传佛教里的密教。修东密,找日本人做上师,显然不现实;修藏密,找一位喇嘛、活佛做上师,首先语言就不通,其次生活习惯也不同,他们吃牛、羊肉,我们汉地佛教徒接受不了。所以说修密宗比较困难。 那么是不是参禅、念佛就没有密法呢?实际上参禅、修净的人也离不开密法,离不开密咒的加持,只不过没有专门的坛场仪规而已。我们寺院里每天早上都要念《楞严咒》、《大悲咒》等,而这些真言密咒,在《藏经》里都被划归密部,属密法。修净土的人,《往生咒》是少不了的。这些咒语大都是诸佛、菩萨、护法善神的名字,我们经常持诵,就能得到加持,有助于修行。在汉传佛教里,由于密教里的咒语被其他宗派采用了,所以说显和密是互相融通的。我觉得我们的祖师们为了使我们众生修行易得受用,这样将佛法融汇贯通,确实是煞费苦心。 说到参禅和念佛,在我们柏林寺也是互相补充的。昨天讲过,一方面念佛可以入禅,另一方面念佛本身也就是禅。《赵州禅师语录》里记载,有学人问赵州和尚:“什么人是七佛师?”赵州和尚回答:“阿弥陀佛,阿弥陀佛!”由此可以看出赵州禅师对念佛法门的态度。我们现在也同样如此,既弘净土也弘禅,既有禅七法会,也有念佛法会。我们是把这些法门统一在禅的基础上,这样就能互相圆融、互相补充,而不是互相矛盾、自相水火。 显密圆融、禅净双修,这样修行会不会杂呢?要处理好这个问题,应分清主次。念佛的人应以念佛为主,以持咒为辅助,可获得佛、菩萨的加持。修禅的人,打坐静修可以专心致志地数息、观心或参话头,日常工作、生活中为了使意念不驰散,也不妨以念佛号作为辅助。 总之,“归元无二性,方便有多门。”希望大家根据自己的实际情况,认真选择一个适合自己的修行法门。 今天讲修行的四个层次:信、解、行、证。信是起点,证是终点,只有具备一个良好的起点,才能有一个圆满的终点。 一、信 信什么呢?我曾经在《生活禅开题》上讲过,信就是要信三宝、信因果、信般若、信解脱,能够具备这四个方面的信,就是一个正信的佛教徒。不过信本身也有几个层次。 一般讲信仰,这是信的第一步。因信而仰慕佛法僧三宝,仰慕佛法的真理,仰慕修行的可贵,这些都应该在信仰的阶段完成,否则,信仰就很难深入。 信仰以后要信赖。我们既然对三宝产生了信仰,就应该在信仰的基础上以三宝为依靠、为依赖。这并不是说就此躺在三宝的身上,而是说作为凡夫,如果不依赖正确的信仰目标,要想出离生死轮回解脱人生的痛苦,那是不可能的。两千多年来,已有无数的先辈在三宝慈光的照耀下获得了觉悟,我们还有什么理由不信赖三宝呢?人身难得,三宝难遇,我们应该生庆幸之心、难遭之想,毅然决然地投身到三宝的怀抱中。 信赖之后是信受,就是对佛法的道理能信受奉行,能从中得到受用,这样信仰就落到了实处。 由信仰、依赖、信受,到最后是信乐。由信仰产生了快乐,产生了法喜,这时信仰由自发变成了自觉,由他律上升到自律,种种戒规再也不是负担和约束。因为我们从信仰中获得了喜悦,而且这种喜悦远远超过世间的五欲之乐,它是清净的、崇高的。 我们可以对照上面所说的信的四个层次,来检查自己的信仰生活,看看自己在哪一个层次上,需要向哪方面努力。 二、解 信了以后,进一步要理解,理解佛法要从“亲近善士、听闻正法、如理作意”着手。当然,在没有条件亲近善士、听闻正法的时候,自己可以多看经典,多看佛教理论的书籍,以佛言祖语为依据,树立对佛法的正知正见。有了正知正见,修行就不会误入歧途。而且,理解加深了,信仰会更坚定,信仰坚定又会促进理解的深入。 三、行 理解的目的是为了指导行持。前几天,我们讲了修行的三大法门:禅、净、密。除此之外,是不是就没有别的办法修行了呢?不是的。修行的内涵是非常丰富的。如果我们时时刻刻、事事处处都能存有修行的念头、修行的心态,那可以说我们一天24小时都有机会修行。我们提出生活禅,就是要提倡在生活当中修行,在修行当中生活。尤其是在家佛教徒,千万不能把修行与生活对立起来,与工作对立起来。否则,你不仅不能很好地修行,而且会因为修行带来许多烦恼,比如像家庭闹不和,在单位里人际关系紧张等。 在生活中如何修行呢?这个问题很复杂。简单地说,可以有一个标准,就是以佛心做佛事,或者说要存好心、说好话、做好事。是不是佛事、好事,就要看你的举心动念、一言一行是否符合五戒、十善的原则,是否顺于佛法解脱的道理。如果我们能将佛法的原则、佛法的精神贯彻到生活中去,那就是在生活中修行。 四、证 修行的目的是要证果。假使修行没有验证、没有结果,那就是只开花不结果。虽然我们每个人都具足佛性,都有成佛的可能性,可这只是“因位的佛”、“理即佛”,实际上我们都是具缚凡夫,没有佛的觉悟,没有佛的神通智慧、相好光明,还不是果上的佛。要成为果上的佛,就要通过修行一点一点地断烦恼,破无明。断一分烦恼,证一分法身,就显露一分佛性,这是一个漫长的过程,不是一朝一夕的事。 上面讲的信、解、行、证是逐步加深的过程,信是起点,证是终点。各位知道了修行的这些层次,就会有的放矢,稳步前进。 修行需要有大志向、大志气。因为凡夫的境界是顺着生死流转,而修行是逆着生死之流而上,或者说要斩断生死之流,这是非常艰难的,没有大志向就不可能实现这个目标。所以学佛要发愿,发愿就是立大志,树立一个远大的目标,然后孜孜以求,锲而不舍,向这个目标努力。今天我们就讲修行的四大志愿。 修行的四大志愿,是我们每天做功课时都要念的:“众生无边誓愿度,烦恼无尽誓愿断,法门无量誓愿学,佛道无上誓愿成。”这是十方三世一切诸佛所发的通愿,任何一个众生要从凡夫修到成佛,都必须根据这四弘誓愿来安身立命,精进不息。 一、众生无边誓愿度 众生既然是无边的,那我们要度尽众生再成佛不就没有成佛的可能了吗?因为众生无边嘛!怎么度得尽呢?不是这个意思。这里主要是强调我们要学习菩萨的精神--“众生无尽,我愿无穷。”这样,我们的心量就扩大了,我们个体的生命就和广大众生的生命紧密结合在一起了,我们就有无穷的力量和勇气去断除自己的烦恼,完善自己的人格。假使我们仅为自己一个人修行,那个目标就很渺小。一个人怎么样都行,无可无不可,表现在行动上就是懈怠消极,今天修行,明天可以歇一歇,后天再修。如果时时想到无边的众生,我们就会有一种责任感和使命感,并由此产生一股巨大的力量,推动我们勇猛精进。像地藏菩萨那样:“众生度尽,方证菩提;地狱不空,誓不成佛!” 二、烦恼无尽誓愿断 烦恼无尽,即言烦恼之多,烦恼之微细,所谓“阎浮提众生,举心动念,无不是罪,无不是业。”释迦牟尼佛说法时,弟子们问候他的时候还说:“世尊,您是不是少病少恼啊?众生是不是易度啊?”可见佛要教化我们这些刚强众生,往往也有烦恼的时候。众生难度啊!佛在度众生的过程中,还可能遇到这样那样的误会,甚至干扰和破坏,不过佛陀最后总是能调伏刚强刁顽的众生。当然佛的烦恼和我们凡夫的烦恼有着本质的区别,他的烦恼不是因为自己的私利得不到满足而产生的,是因为众生刚强难度而引起的。而且这种烦恼是暂时的,不会带来苦报。我们的烦恼则不然,因为有贪、嗔、痴,有人我执、法我执,处处分别执著,所以说是烦恼无尽。虽然如此,我们还是要以大无畏的气概与烦恼做斗争,修行的过程可以说就是与烦恼拼搏的过程。 三、法门无量誓愿学 古人说:“吾生也有涯,而知也无涯。”从佛法的观点来看,我们一期的生命虽然是有限的,而生生世世修学佛法的历程却是无限的。我们应该立足于这无限的生命,发大愿心广学佛法,广度众生。有人会问:“修行不是要一门深入吗?”不错,我们要专修,同时还应广学。修要专,学要广,这样你才会有善巧方便去接引各种各样的众生。《华严经》上善财童子“五十三”参的事迹,就是要教导我们广学多闻,增长智慧,成就方便善巧。 四、佛道无上誓愿成 佛道是至高无上的,佛果菩提是至高无上的。世间的目标都是短暂有限的,而成佛这个目标却是无上的。正是在努力追求佛果的过程中,我们的人格才能得到完善和提升。 这四弘誓愿应该贯穿于我们从发心到成佛的全过程。我们不仅当生当世要这样发愿,还应该尽未来际都要这样发愿。这四弘誓愿实际上把整个佛法住世的目的、宗旨讲得非常透彻,也把我们学佛修行、行菩萨道的目的、宗旨揭示得非常明白。我们时刻想到这四弘誓愿,在学佛的过程中就会有无穷的力量,就能永远保持精进不息。 当然,光有弘大誓愿还不够,还要有笃实的行践,否则就是纸上谈兵、口头禅。“笃实”这两个字很值得我们注意。“实”就是果实,是实实在在的,不是表皮的东西,果实可以饱腹解饥。“笃”上面一个“竹”字,下面一个“马”字。竹是鞭子,鞭子在马头上,马当然会奋勇向前,所谓“良马见鞭影而行”。所以“笃实”两个字一个是要我们一杆子到底,扎扎实实;一个是要我们扬鞭奋蹄,勇往直前。这就是笃实的行践。弘大的誓愿,笃实的行践,把这两者结合起来,修行就会有成就。 我们提倡生活禅,所要强调的就是在生活中修行,在修行中生活。这里的修行当然不仅仅局限于禅,也包括念佛、学教、观心,总之是指佛教修行的一切法门。因为一切法门都离不开禅定,所以我们特别强调了禅。《瑜伽师地论》上列举了种种禅,其中还有“办事禅”。办事禅的意思就很近似于我们提倡的生活禅,不过生活禅的含义更广,它所要求的不仅是把禅落实到工作、办事中,而且要把禅落实到生活的方方面面。生活的内容是十分丰富的,生活的天地是广阔的,有社会生活、家庭生活、道德生活、情感生活,我们要让生活的一切领域里都充满禅的精神、禅的喜悦。 那么修学生活禅有哪些要点呢?修学生活禅有四个要点:将信仰落实于生活,将修行落实于当下,将佛法融化于世间,将个人融化于大众。 一、将信仰落实于生活 我们要把信仰的原则贯彻到日常生活中去,要使信仰生活化。我们在日常生活中,举心动念、所做所为都要依据五戒、十善的原则,使我们的人格在信仰的生活中由分裂趋于统一。我们不能在寺院里或打坐时是一个样,到生活当中又是另一个样。我们要用信仰的原则、用佛法的精神去逐步提高生活的品质,改善生活的环境。这当然包括物质方面的丰富,更重要的是要使生活的内容、生活的品质趋于净化,趋于完美,趋于崇高;而使那些低级庸俗的趣味、对感官享乐的贪求逐步被涤除。由此,我们就会有和乐的家庭生活,有完美高尚的社会生活,那我们就有可能逐步实现佛化家庭、佛化社会。 二、将修行落实于当下 我们修行要时刻不离当下一念,当下一念处理不好,一切都无从谈起。《地藏经》上讲:“阎浮提众生,举心动念,无不是罪,无不是业。”可见当下这一念事关重大,十法界的形成都是从这一念开始的。我们要让自己的每一念都清清楚楚、明明白白,毫不含糊。在无明烦恼刚要萌动时,我们就要用智慧的光芒照破它,不可随它迁流。古德所谓:“念起即觉,觉之即无。”就是觉照当下一念的方法。 如果能把修行落实于当下,那么我们就不必担心到腊月三十日会手忙脚乱,也不必担心最后一息不来时会前路茫茫。因为当下是一个永恒的概念,当下不等于是这一念,这一念过了,下一念还是当下。我们当下若能做得主,时时处处就都能作得主,这就是所谓“一念万年,万年一念。”能做到这一点,何愁生死不了,烦恼不断?何愁圣果不成呢? 所以各位,包括我自己在内,都要用“把修行落实于当下”这样一个高标准来勉励自己,约束自己。照这样去做,那我们一切时、一切处都能修行,一切场合都能成为修行的道场,就像佛典上说的--“处处总成华藏界,个中无处不毗卢。” 三、将佛法融化于世间 释迦牟尼佛应世说法,就是要教化世间、净化世间,使这个有缺陷和烦恼的世间,变成美满清净的人间净土。这是佛法住世的一个根本目标。离开了这个目标,佛法就将被束之高阁,毫无用处,佛经也只是一种古董而已。 晚近以来,佛教界出现了一些脱离世间的倾向,佛教几乎成了专为死人超度的仪式,佛教徒被人称为“避世主义者”。太虚大师为此高扬人间佛教的思想,主张佛法要化导人世间,改善人世间。太虚大师的思想现在成了佛教主流,我们应该顺应这一主流,以积极向上的态度去理解佛法,修行佛法,去建设这个世间,改善这个世间,并觉悟这个世间。六祖惠能大师说得好:“佛法在世间,不离世间觉,离世觅菩提,犹如求兔角。” 四、将个人融化于大众 佛法讲缘起,就是说任何个人、任何事物都不能脱离各种条件而独立存在,万事万物都是互相影响、互相关联的。因此,我们修行就不应离群索居、闭门造车,而应该将自己的修行与救度众生紧密联系在一起,“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”,与一切众生同忧同乐。或许有人会问:“这样我自己还能得到利益吗?”当然能!而且还会得到大利益。因为菩萨就是在利他之中实现自利,在觉他之中完成自觉的。同时,我们能够将个人融于大众,我们的家庭生活、社会人际关系就会非常和谐,学佛的人也就不会被误解为逃避现实、消极厌世了。 上面四点既是生活禅的要点,也是我们在生活中修行一切法门的要点。总起来讲,这四点可以概括为我们作为生活禅宗旨的那两句话:“觉悟人生,奉献人生。”我们觉得这八个字比较准确地概括了菩萨的根本精神,揭示了佛教在这个时代所担当的使命。觉悟人生就是智慧的体现,奉献人生就是慈悲的体现。如果我们既具有高度的智慧,又具有广大的慈悲心和肯于奉献的精神,那我们就能在当今时代把佛法的精神、佛法的形象很好地树立起来。如果我们每个佛教徒都能积极向上,积极为社会、为大众做奉献,那我们在社会上就不会受到人家的讥嫌,就不会被说成是消极厌世。 “觉悟人生,奉献人生”这八个字看起来很平实,做起来却非常不容易。我拈了这八个字,一方面作为我们自己的座右铭,也希望认同生活禅的人都能以此来勉励自己,要求自己。 在禅七法会的最后一天,我没有别的东西赠送给各位,就送这八个字给大家。希望我们在一切时、一切处都能本着“觉悟人生,奉献人生”的精神去生活、去工作、去修行。 |