|

|

||||||||

|

|

|

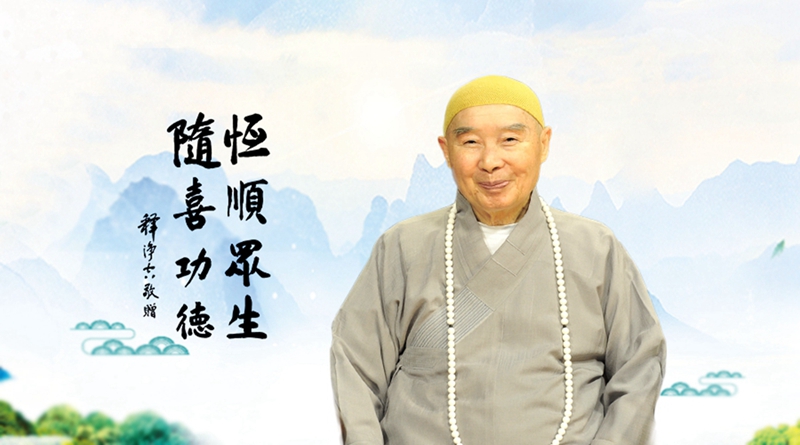

刘素云:智者非凡-第二集,佛教是教育要把宗教的佛教回归到教育的佛教 |

||

|

|

||

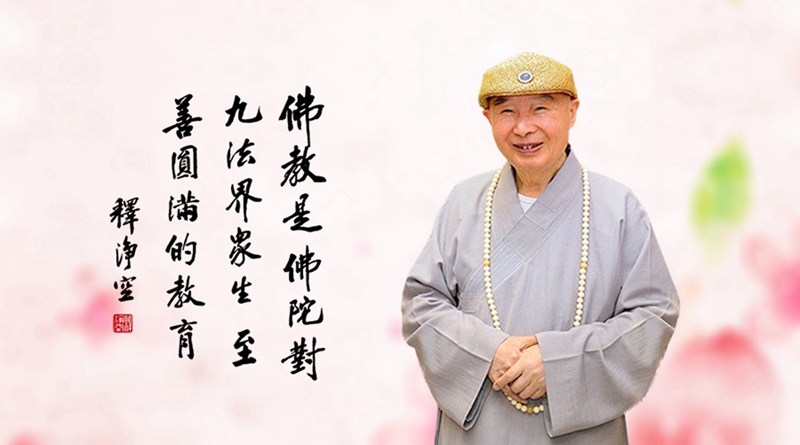

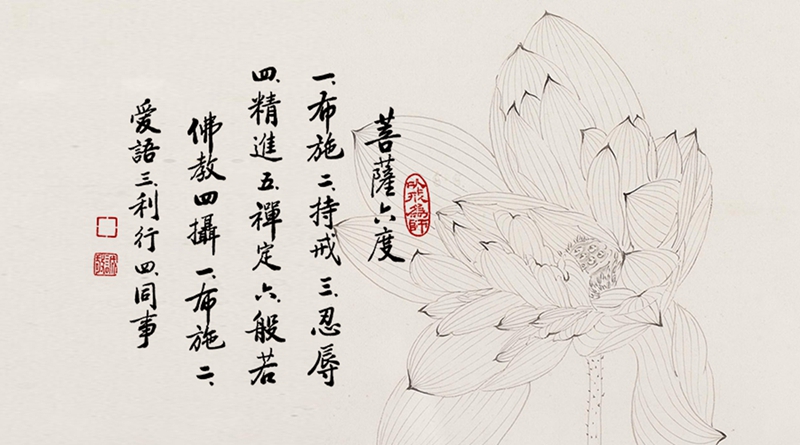

尊敬的各位同修:大家好。 阿弥陀佛! 今天跟大家交流的题目是: 佛教是教育,要把宗教的佛教,回归到教育的佛教 为什么说这个题目?最近一个时期,我有这么一个想法,是不是妄念我也不知道,反正我是有这么一个想法的。我听老法师讲经说法将近二十年了,如果从2000年正式开始计算,到现在应该是18个年头了。我自己就问我自己,这么多年听师父讲经说法,你究竟听明白了多少?我这个想法就是,我要理一理,把我将近二十年听到的,究竟我听明白了多少,把它归纳整理一下,也算作我个人将近二十年学佛的一个小结。不能说总结,总结还太早,只能算一个小结。 我想怎么说呢?就把师父的几个关于佛教的重要理念归纳整理一下。范围就是我听明白了的,我没听明白的我总结不出来,我也整理不出来。我现在跟大家说的就是我觉得,我还比较明白的那一部分,跟大家交流一下。 所以,今天跟大家交流的题目就是: 佛教是教育,要把宗教的佛教回归到教育的佛教。 为什么把这个作为第一个题目来说?因为我感觉到,这是老法师关于佛教的重要理念之一,而且是非常重要的理念。 老法师的这个理念,我认为这是老人家对整个佛教无与伦比的重大贡献,也可以说是伟大贡献,必将永载佛教史的史册。我认为是最重要的、最伟大的一个理念,所以我把它安排到前面来跟大家讲。 对于老法师“佛教是教育”的这一个理念的认识,从我个人来说,是有一个认识过程的。这个认识过程是这样的,我当年读了老法师1991年在美国迈阿密讲的《认识佛教》这本书,这大约有二十年了。可以这样说吧,在没读这本书之前,我对佛教没有什么明确的认识,甚至是可以说没有什么认识,别说正确的认识了。那时候在我的心目中,佛教就是烧香、磕头、拜佛、跑寺院,就是这个。这就是当年我没读这本书之前,对佛教的一点点认识。后来读了这本《认识佛教》的书,我才明白了,原来佛教是这么回事,和我原来想的不一样。那本书,我反复读了好几次,读了好几遍。正因为读这本书,为我最近这二十年的学佛,奠定了一个比较好的基础。因为你对佛教是怎么认识的,这对你今后走什么样的学佛路,是非常有重要意义的。这本书,我认为帮了我大忙,给我奠定了比较牢固的基础。而且从这本书里,我也受到了法益,得到了真实的受用。 下面我就想具体地谈一谈,我对老法师这一个理念的基本认识。 首先我谈一谈,佛教是什么。 这本书里,老法师是怎么教诲我们的?老法师告诉我们:“佛教是佛陀的教育,是佛陀对九法界众生至善圆满的教育。”这是最基本的两句话,对于这两句话,我们应该怎么样来认识?怎么样来理解? 第一句话,老法师告诉我们,“佛教是佛陀的教育”。这个语气是非常肯定的,没有任何商量的余地,佛教就是佛陀的教育。 然后第二句,“是佛陀对九法界众生至善圆满的教育”,进一步说明第一句话。那就是不单是教育,而且是至善圆满的教育。至善那个至,就是顶尖。我们看看这两个关键的词,一个是“至善”,一个是“圆满”。 圆满这个词语就是没有缺欠。至善呢?就是达到了顶级。这个教育是“至善圆满的教育”,就是达到了顶级的没有缺欠的教育。没有任何善能和佛陀的教育相比较。这个圆满呢,就是一丝一毫的缺欠都没有。有一丝一毫的缺欠,都不能叫做圆满。 所以老法师告诉我们,佛教是教学、是教育。为什么呢?因为教育必须得有教学,没有教学的教育,那谈不上是教育。老法师告诉我们,佛教不是宗教,它是智慧、觉悟宇宙人生真相的教育。 大家都知道中国的孔子,被后世称为“至圣先师”。孔子的教育,是一生一世的教育,而佛陀的教育,是三世教育,讲过去、讲现在、讲未来。更确切一点说,佛陀的教育,是生生世世的教育,就不仅仅是三世教育了。可能对我们某一个众生来说,是三世教育。但从整个佛教来说,它应该是生生世世的教育,是不间断的。 那可能有同修问了,为什么说佛教是教育?在大家的印象中佛教就是宗教,怎么又变成教育了呢?我想用下面的几方面来介绍佛教是教育。 第一个,从称呼上看,佛教是教育。 在日常生活中,只有教学才有师生的称呼,对不对?这个我们大家都知道。比如说在学校,学生称呼老师,教我们课的我们都称呼老师。老师称呼我们是学生,是不是这样?从佛教来说,我们称呼释迦牟尼佛是本师,我们不都这样称呼嘛,“本师释迦牟尼佛”。 什么叫“本师”?根本的老师才能称为本师。因为释迦牟尼佛创建了佛教,所以他是佛教的本师,我们就这样称呼他。因为他是佛教的第一创办人,我们称释迦牟尼佛为本师,我们自称为弟子。是不是这样?后世的称为弟子,称为佛陀的学生。 弟子,古代就这么称呼的,延传到今天仍然还称为弟子,或者称为学生。这是我们学生的自称。由此我们可以知道,我们和释迦牟尼佛的关系,是师生关系,这个是其他宗教没有的。只有我们佛教,我们和我们的本师是师生的关系。 古时候,佛门有“丛林”制度,这个很多佛友可能都知道。丛林是什么意思?就是佛教的大学。佛教的大学称为丛林。可以这样说,佛教大学就是今天的学校,今天的大学,它离不开教学,离不开学校。 我们与释迦牟尼佛是师生关系。我们与菩萨是什么关系呢?是同学关系。菩萨是佛陀早期的学生,我们是佛陀后期的学生。所以菩萨是我们的学长,我们是菩萨的学弟。是同学关系,师生关系。用第一条,为什么说佛教是教育,从称呼上来说,验证了佛教是教育,不是宗教。这是和其他的宗教区别很大的地方,这是第一点原因。 第二点原因,从佛教道场的组织机构看,佛教是教育机构。 它的机构设置就证明了,它是教育不是宗教。比如说,寺院里有一位和尚。和尚这个名词大家都知道,和尚是什么意思呢?是亲教师的意思,亲教师。和尚相当于学校的校长。不要忘了,这个和尚相当于学校的校长。他是干什么的呢?是主持制订教学政策,设计课程安排,聘请授课教师,这是和尚的职务。 和尚的下面,还有三位纲领执事。用我们现在的话说,就是助理、助手,这么说可能大家听得更明白一些。和尚的下面有三位助手,这三位助手都是干什么的呢?他们是分管三个部门的。 第一个,掌管教务的。有一位助手是管理教务的,称为什么呢?称为“首座”。 这个很多同修如果经常跑寺院的,都知道这个称呼。这是第一个,掌管教务的称首座。 第二个助手,掌管训导的称“维那”。 有的念维那(nà),有的念维那(nuò),就这个意思,怎么说都行。掌管教务的首座,相当于我们现在学校的教务处。掌管训导的,相当于我们现在学校的训导处。 第三位,掌管总务的称“监院”。它相当于现代学校的总务处。 所以从寺院的机构设置来看,完全证明了寺院就是一座学校,所以佛教是教育。 第二点是从机构设置来看。 在这里,顺便我要跟大家说一说,现在我们去寺院,看见出家人,有很多称呼这位出家人也叫和尚,称那位出家人也叫和尚,实际上这个是一种误称。一座寺院只有一个和尚,就像一个学校只有一个校长一样。那么多出家人,应该称呼什么呢?其他的出家人,除了刚才我说这三位助手之外,其他的出家人应该称为“法师”。法师是干什么的?教课的老师,这么称呼就完全准确了。 称呼和尚是校长,称呼教务处的、称呼训导处的、总务处的,分别有三个名字,首座、维那、监院,其他的法师一律称为法师就对了。法师就相当于我们现在学校的教师。这是第二个证明佛教是教育。 第三个方面,从佛教的学位制度上看。 佛教教学的总目标是让众生证得阿耨多罗三藐三菩提,翻译成中文就是“无上正等正觉”,它是三个等次。 第一个等次是正觉。正觉是罗汉,罗汉就相当于我们现在的学士学位。这是第一个层次。 第二个层次是正等正觉。这个学位是菩萨的学位,相当于我们现在学校的硕士。 第三个层次是无上正等正觉——佛,相当于我们的博士学位。 所以说佛教的三个学位,和我们世间学校的学位,它完全是相应的。因此从这个学位制度来看,也证明了佛教是教育,它不是宗教。 佛、菩萨、阿罗汉,是佛教的学位名称,他们都是人修成的。佛和菩萨和罗汉,他们是人,不是神,也不是仙。所以如果弄不清楚这个,就错会了佛教的理念了。这是第三方面,证明佛教是教育不是宗教。 第四个证明,从佛教的教学目标上看。 佛教的教学目标是什么?他的方针是:破除迷信,启发真正的智慧。这是佛教教学的总目标,也就是总方针。 《无量寿经》上说,佛教是圆满地帮助我们解决众生一切苦难问题,让我们每个人在这一生中得到幸福快乐、家庭美满、社会和谐、国家富强、世界大同,这是佛教教学的目标。 所以我们说,佛教慈悲济世的宇宙观,是积极的,不是消极的,也不是落伍的,是能给我们真实利益的教育。从这一点说佛教是教学,是真正能让我们得到真善美慧、永恒、真实幸福的教育。这是第四个证明。 第五个方面,从佛法教学的科目上说。 我们大家上学,是不都学这个科、那个科?佛法教学也是有科目的。老法师多次跟我们说,佛法的教学有五个科目,就是五大科目。这五大科目是:三福、六和、三学、六度、普贤十愿,这就是佛法教学的五个大的科目。 下面,我简单对这五大科目作以介绍和解释。 首先我们看看第一科,三福。 我们佛法里说的三福,就是《观无量寿佛经》里面讲的“净业三福”。大家记住,以后我们再提三福,就知道它就是净业三福。净业三福是哪三福?很多同学熟悉,我们再重温一下。 第一福:孝养父母,奉事师长,慈心不杀,修十善业。这四句话,就是净业三福里的第一福。 第二福是:受持三皈,具足众戒,不犯威仪。这第二福是三句话。 第三福是:发菩提心,深信因果,读诵大乘,劝进行者。 四句话合起来,一福、二福、三福,合起来一共是十一句话,这是我们学佛人要特别重视的,这是学佛的一个基础。这是第一个科目——三福。 然后我们再看六和。 这个大家都熟悉,就是六和敬。 第一个,见和同解。 什么样的叫见和同解呢?用我们现代话说,就是建立共识。这是现代的名词,这么解释,可能大家听得更清楚一些。建立共识是大众共修的基础。如果大众在一起共修,没有共识,张三说这么、李四说那么的,这第一和就不存在,你见解就没和。见和同解。 第二个,戒和同修。 戒就是守规矩。这一条,就是说要建立共同遵守的规章制度,就是人人都要遵守这个规章制度。在家僧团以五戒为基础。出家的僧团,以比丘戒、比丘尼戒为基础,这是常住公约,这叫戒和同修。 第三,身和同住。 就是大家在一起共修,这同住,大家都明白什么意思,像我们现在这个小道场,可以叫做身和同住。 第四个,口和无诤。 就是没有争议,不搞是非,真正用功向道,这叫口和无诤。你要成天老打仗,那就不是口和无诤了,那是天天在诤。 第五个,意和同悦。 想的都一致,都很高兴,每天都法喜充满,这个就叫意和同悦。悦是高兴的意思。 最后一个,利和同均。 物质生活是平等的,没有什么特殊,不搞什么特殊化,是不是这样。 这就是六和敬的六个内容。我再重复一遍,一、见和同解;二、戒和同修;三、身和同住;四、口和无诤;五、意和同悦;六、利和同均。这就是佛法教学的第二个科目,六和。 下面我们来说三学。 三学就是戒、定、慧。戒是对治什么的?是对治恶业的,守规矩嘛。你要守规矩,你就不会造作恶业,所以戒是对治恶业的,定是对治散乱的,慧是对治愚痴的。这就是第三个科目——三学:戒、定、慧。 第四个科目,六度。 六度就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,这就是佛法教学的第四个大科目——六度。 第一个,布施。 财布施得财富,法布施得聪明智慧,无畏布施得健康长寿,这就是六度的第一度,布施。 老法师在讲经过程当中,对布施非常重视,多次讲这个布施。我们同学可能知道,我们有时候布施,是布施了,但是可能没有布施到正地方。布施错了,也不修福、也不积功、也不累德,可能还是造作罪业。所以咱们在布施的过程当中,一定要有智慧,用智慧去布施。 第二个,持戒。 就是守法、守规矩,遵守规章制度。国家的法律、地方的法律,都要遵守。 第三个,忍辱。 就是忍耐,忍人所不能忍,这就叫忍辱。 第四个,精进。 精是专精,进是进步。 第五个,禅定。 禅是外不着相,定是内不动心。我们往往以为盘腿面壁,那是修禅定,不是。八万四千法门,门门都修禅定。行住坐卧、言谈举止都是修禅定。就是这两句话要记住,外不着相,是禅;内不动心,是定。合起来叫禅定。 最后一个,般若。 就是智慧,什么叫智慧?对一切事物,没有一个不透彻明了的,无所不知、无所不能,这叫般若。 最后一个科目,普贤十愿。 这十愿,大家天天都背诵,倒背如流了。咱们再温习一下,普贤十愿。 一、礼敬诸佛。二、称赞如来。三、广修供养。四、忏悔业障。五、随喜功德。六、请转法轮。七、请佛住世。八、常随佛学。九、恒顺众生。十、普皆回向。 这就是普贤十愿。这是佛法教学的第五个大科目。这是我从修学的科目来说,佛教是教育,不是宗教。 第六个方面,从佛法教学的次第上看,佛教是教育,不是宗教。 修学佛法的次第,可以分为四个阶段,就是信、解、行、证。这四个阶段,是清凉大师在《华严经》上讲的,我们下面简单地说一说,信、解、行、证。 先说信。 能信说明什么,说明你缘成熟了。缘不成熟怎么办?缘不成熟先等着,这是菩萨教给我们的方法。缘不成熟,你硬要去办,你是办不成功的,所以缘不成熟先等着。我们经常说,“佛不度无缘之人”。怎么样正确领会这句话?不是佛有分别不去度,而是他缘不成熟的时候,你度不了。因此我刚才说了,缘不成熟先等着,等他缘成熟了再去度他,这就对了。如果他不信,你去度他是什么用也没有的。他信了之后,表示他可以入门了。这是第一个,信。 信了之后下一个跟着的就是解。 你光信了,没有解还是不行的。这解是什么意思呢?就是理解佛法所说的“宇宙人生的真相”,因此,解就是认识和理解宇宙人生的真相。 真正理解之后,下面跟着的是行。 所以这四个次第,是一个紧跟着一个的,缺一不可的。这行是要建立在解的基础上,没有解你行不了。在理论和方法都没有搞明白的情况下,你就去行,那是盲修瞎练,那不是正确的行。真正的行是有正确的理论、有正确的方法。 这个行最后的目的能达到一个什么呢?达到证。 最后一个说说这个证。 证就是真正的受用,就是你学佛得到受用了。怎么样来证明你得到受用了呢?就是你把自己所信、所解、所行,在日常生活当中融合了,你会应用了,这就是你得到证了。你在日常生活当中,就得到真正的受用了。 我们一定要知道,修学佛法的次第是信、解、行、证。 我们再侧重地说说这个信。 因为这个信是太重要了,三资粮的第一个资粮就是信。怎么个信法? 第一要信自己。 这一点是非常重要的。我以前跟大家交流的时候,我一再说,第一,信自己。第二,信佛菩萨。有的同修曾经跟我提出过这样的问题,说老师你这个位置是不搞颠倒了?是不应该第一信佛,第二再信自己?我说不对。第一要信自己,第二是信佛。 为什么这么说呢?因为信自己,是佛法里的最重要的信。你不信自己,你肯定外求,你不会内求的。 你要信自己是怎么个信法呢? 第一,你信自己有佛性。 第二,信自己本来是佛,信自己跟诸佛如来无二无别。 第三,你将来一定去作佛。 你这三个信如果不解决,你肯定去不了西方极乐世界。因为什么?去西方极乐世界是二力之门,一个是自力,就是你信自己;一个是他力,佛力加持。如果你不信自己,你就把去西方极乐世界这个门--自己的自力之门,你就把它关上了,这是一定要信自己。 所以说信自己的真如本性,暂时被染污了,我们现在暂时没觉悟,到最后一定会觉悟的,一定会去作佛的,这是第一个。 有的人常常觉得说,我罪业深重啊!一开始可能觉得,自己这是很谦虚的语言。有这么一个佛友,我见着他几次,他都是这么跟我说,刘老师你看我罪业深重,我能去极乐世界吗?阿弥陀佛能来接我吗?我当时就给他一个准确的答案,我说,你决定去不了西方极乐世界。 有的同修可能说,刘老师,你这话说得是不嘴太黑了,你怎么一下子就给人家说得这么绝对呢?我说我没说错。因为自力之门,他不相信自己,他把那个门关上了。他又不相信阿弥陀佛能来接他,他力之门他也关上了。两个门他都关上了,他怎么能去西方极乐世界?所以我们一定要把这个信的问题要解决。 佛告诉我们有六个信,我这里为什么要重点地说信自己?就是要把这个最重要的问题,帮助大家有个正确的认识。 还有五个信,大家知道,信他、信事、信理、信因、信果,加上我刚才说的信自,一共是六个信。这六个信的问题都要解决,后五个,大家比较熟悉,我就不详细说了。 下面,我想说一个什么问题呢? 就是学佛一定要亲近“一位”老师。 注意我说的这个重音在哪?我如果这样说,最重要的是要亲近一位老师,和我现在这个口气,最重要的是要亲近“一位”老师,我的重音是在一位上,在那个“一”上,是不是这样?我两个说法,它表达的意思是不一样的。 因为这个理念,我跟同修们交流的时候,曾经说过几次,也被批了几次。说我搞迷信,抬轿子,如何、如何。在这里我不想说这方面的事儿了。 我到现在二十年的学佛经验也好、教训也好,告诉我,这个理念是正确的,就是要亲近一位老师。 我有个什么感觉呢?你亲近一位老师,依照、接受这一位老师对你的教导,你目标非常明确,你心定、心不乱。 我曾经试验过,我听过另外一位也修学净土法门法师讲法。我真是对比了一下,我听了以后有个什么感受呢?就是两位老师,都是修学净土念佛法门的,但是他们在讲经说法的过程当中,有的问题是截然不同的,认识是截然不同的。 当时我就想,那我到底应该听哪位老师的?听这位老师,这位老师这么教的;听那位老师,那位老师是那么教的。 所以从那以后,我就认定了,学佛还是遵从一位老师的教导比较稳妥,不至于让你疑惑、彷徨,或者走岔道。 另外,学佛亲近一位老师,这是古今不变的正道,是祖祖相传传下来的。在今天,用我们的话说就是师承。“师承”这两个字可不简单,非常重要! 比如说,我们古代教学,大家都知道,古代教学五年学戒那是必不可少的。老师分配你干一份工作,听明白,老师分配你干一份工作,你就干它三年五年。就这一个事,你不耐烦了,没过关。你认认真真地干了,你就过关了。 有的出家了以后,去到了寺院,寺院安排一些粗活、重活去干。有的人不理解,这样想:我为什么要出家?我出家以后,我为什么要来寺院?我是来学道的,记住是“学道”的。这些脏活累活让我干,干个三年五年的,我啥也没学着。所以就灰心丧气,这活也不会好好干。正好错了! 想想惠能大师,他是舂米、劈柴八个月。寺院的其它任何地方什么样,他都不知道。他就干这一个活,干了八个月。 实际正是这五年学戒,你就在干活的过程当中,你把戒、定、慧三学,你都学到手了。有几个人知道?有几个人不闹情绪?干个三个月五个月,可能都逃掉了,逃跑了。我是来学道的,我不是来干活来的。 比如说在一个道场,扫地、挑水、劈柴,在厨房里打杂,你认为这不是学道,恰恰这些正是学道。你如果认识不到,你这个道你真没学着,你真荒废了。有人心里不服气,说你看我来学道的,把我当佣人使唤了,指使我干这个干那个的。正是把你当佣人使唤了,就这个“佣人”他把真道学去了。不愿意当佣人的,他那个道他一点没学着,就是这么一个道理。 所以说,我们现在修学,犯了一个严重的错误,是什么呢?就奔着多,广学多闻,是不是这样?博学,都喜欢博学、喜欢多闻,这个就是没有基础。一下子你去博学多闻去了,结果是什么?得到的是邪知邪见,不是佛的正知正见。因为你那个基础没打牢。清凉大师说,这种广学多闻的修学方法,是有解无行。 再说一说,学佛从哪学起。 有的同修说不知道从哪下手。老法师告诉我们非常明确,学佛从念一部经起修。读一部经,或者是听经听一部经。一句话:重要!学佛从念一部经起修。要不要懂其中的意思?不需要,这个也重要。 有的同学一读经就问我,老师呀,某某经这一段什么意思啊?那一句话什么意思啊?我说,听师父告诉我们的,不要去研究这个,就是一门心思地读就对了。不要去琢磨哪一段什么意思,哪一句什么意思。如果你去琢磨,得出来的结论叫见解吧,那是你自己凡夫的知见,不是佛的知见。 佛讲经没有意思,你能把它解出来意思,我说你比佛还高明。真的,那不是佛知佛见,那是你凡夫的邪知邪见。很多人喜欢研究,总想把这部经这个意思,我把它弄明白。怎么弄明白?一个劲地读。“读书千遍,其义自见”,这就是绝招,这就是秘诀。 这个方法也是我们老祖宗,祖祖相传下来的,是行之有效的。但是就当今社会,有多少人能够认知这个方法?如果把这个方法丢掉了,实在是太可惜了! 这是第六个方面,证明佛教是教育,不是宗教。 最后一个,从佛法的教学艺术上看。 在这里我想先说说,佛教的丛林制度。丛林制度应该是在唐朝的时候,寺院发展成丛林。谁是创始人呢?一个是百丈大师,一个是马祖。 这很多同修都熟悉的,都知道是“马祖建丛林,百丈立清规”,这是丛林的两位创始人。马祖是禅宗道一禅师,他俗姓马,所以后人就管他叫马祖。祖就是祖师,马(ma) 习惯称为叫马(ma)祖,很少叫马(mǎ)祖的,我们就这么往下称呼吧。 这个马祖,他是禅宗的第八代祖师,他是惠能大师的徒孙。六祖惠能大师是六祖,他是八祖,所以他是惠能大师的徒孙。马祖建丛林,百丈立清规。丛林中的一切规矩,都是百丈大师草拟的,这真是一个了不起的大师!这二人建立了中国的丛林,现在来说就叫佛教的大学。古代叫丛林,现在叫佛教大学。是真正有规模、有制度,有佛教教学,把佛教教学制度化了。这两个条件必不可少,一个是有一定的规模,一个是有制度,就把佛教的教学制度化、正规化了。 从马祖以后,中国的佛教走上了制度化,变成了大规模的学校。丛林很多都变成了专科学校,按我们现在说呢,那就是现在叫佛学院,可能就属于这种类型,这是中国佛教的特色。 丛林的教学、讲学、教材、教法,无一不是达到了最高的艺术境界。我们从经典、音乐、雕塑、佛像、建筑、供具,以及其它种种,都可以发觉,这些教学是那么的完善,是那么的完美!可惜的是到现在失传的太多了,这是一个非常值得遗憾的事情,都不如古时候那么完美了。 为什么?佛教在我们这一代非常缺少人才。缺少人才,更缺少艺术人才。佛教是一种高等的、高雅的艺术,现在这种艺术人才太缺乏了。必须有高深的佛法修养,才能把这个东西继承、承传下来。因为只有有高等、高深的佛法修养,他才能把所表现出来的东西,表现的是活的,不是死的,才有真正的内容。 比如说一幅画、一首诗、一首曲子,一定要蕴含着高度的佛法修养在其中。举个例子,比如说像梵呗,我们很多人非常喜欢这梵呗,但是这个梵呗和古代的梵呗,那是相去甚远,差得太多了。为什么古代的梵呗唱出来,人们是一种艺术欣赏,让你心清净,帮助人们开智慧。而现在的梵呗,有的时候让人感到俗不可耐。这个不是说否定梵呗的作用,就是因为我没有那种境界。所以现在的梵呗,远远不如古时候的梵呗。 这是因为我们佛教缺乏人才,对真正的梵呗不能有深入的理解。所以佛陀这样告诉我们,不是佛教没有好东西,也不是佛教没有什么真实的内容。是我们把它丢掉了,我们挖掘不出来,没有挖掘这真正好东西、好内容的人才。 举个例子,能说我们佛教没有好东西吗?比如说,中国的敦煌壁画,这大家都知道。再一个云冈石窟,再一个北京的房山石经,是不是享誉全世界的东西?这个不但是中国的宝,也是世界的宝,体现了中国佛教艺术的博大和壮观。如果我们有的人去敦煌看过壁画,去石窟参观过,去房山石经看过,一定会有切身的感受。中国的艺术真是博大精深,任何一个国家,任何一个民族没法比拟。 就说北京房山石经,一共雕刻了四百年。大家想一想,这是一种什么样浩大的工程,可不可以和我们的万里长城相媲美。四百年刻出来这一部房山石经。所以我们的老祖宗,真是值得我们尊敬景仰,他给我们后世子孙,留下了多么宝贵的东西。 综合上面所说,我从称呼、组织机构、学位制度、教学目标、修学科目、修学的次第、教学的艺术七个方面,回答了为什么说佛教是教育,不是宗教这个问题。这个问题说明白了,那么为什么要把宗教的佛教回归到教育的佛教,自然而然这个答案就出来了。 因为它是教育,原来是教育,现在三百年来,把佛教由教育演变成了宗教,真是我们对不起本师释迦牟尼佛。我们老师留给我们的不是宗教,是教育。所以我们听了上面的七个理由,能不能恍然大悟,哦!原来是这样。过去我们不知道,现在我们知道了。 三千年前,释迦牟尼佛给我们留下来的,是教育的佛教,不是宗教的佛教。只是近三百年来那些不肖的子孙们,把教育的佛教演变成了宗教的佛教,这是佛教的悲哀和不幸。 多年来,净空老法师大声疾呼,要把宗教的佛教回归到教育的佛教,这是正本清源的伟大壮举。净空老法师对佛教的伟大贡献,功德无量。千秋万代将永远记住这位爱国爱教、可亲可敬的老人。这是我说的第一个问题。 第二个问题,简要地说一说,怎么样把宗教的佛教回归到教育的佛教? 这个纯属我个人的认识,如果有错误,恳请大家批评指正。怎么样使宗教的佛教回归到教育的佛教?我想从两个方面来说。 第一方面,从认识上回归。 这里面我谈三点。 第一点,佛教是佛陀的教育,是佛陀对九法界众生至善圆满的教育。这句话,我们认可不认可? 如果我们不认可,佛教要回归到教育的佛教,太难太难了,因为你对这个不认知。所以说,我为什么说必须先从认识上回归?你认识上来了,认识正确了,才能回归。这是第一点。 第二点,把教育的佛教演变成宗教的佛教,这是佛教的不幸和悲哀,我们对不起本师释迦牟尼佛。如果这句话再往重了说,我们是不肖子孙,我们辜负了老师的培养和教育,我们违背了老师的教诲。释迦牟尼佛是我们的本师,我们本师教给我们的是教育的佛教,不是宗教的佛教。再说严重一点,再上升一点,是不是我们背师叛道?老师教我们的东西,我们丢掉了,给它变化了。所以我说了一句,这是佛教的不幸和悲哀,我们对不起本师释迦牟尼佛。释迦牟尼佛看着他的后世子孙,把佛教糟蹋到这个样子,老人家会流眼泪的,这是我说的第二点,怎么认识。 第三点,佛教是度活人不是度死人的。最起码应该是以度活人为主,以度死人为辅。不能本末倒置,不能颠倒。是不是这样?现在的情况是种了别人的地,荒了自己的田。我这个说法说出去以后,也可能会遭到批评、批判的,但是我就是这么认识的。我就把我真实的认识说出来。是不是这样的?因为佛教确实是应该重点是度活人,如果我们每天搞的都是度死人的事情,那活人谁来度?这违背了本师的教诲。 释迦牟尼佛说法四十九年,没搞过一次法会,没打过一次佛七,没打过一次禅七。四十九年就一件事——讲经说法教学。我们的净空老法师,讲经说法现在六十年,做的也就是这一件事情。所以我说,这是正业。 这是我说从认识上回归,有这么三点需要我们提高认识。我们要分清主次,不能颠倒。 第二个,我想说说,要从行动上回归。 如果你认识上去了,没有行动那还是回归不了。行动上怎么回归呢?我的认识不成熟,有这么四点供同修们参考。 第一,恢复丛林制度,建立佛教大学,培养讲经弘法人才。这是非常非常重要的一件事情。 如果你要把宗教的佛教回归到教育的佛教,没有讲经说法的人才,谁来讲?就是有学生,没有老师,对不对?一定要培养讲经弘法的人才。那这人才上哪培养?你得有地方,就得办佛教大学。我们把佛教大学建立起来了,就是恢复了古时候的丛林制度。这是我想到的第一点,就是把佛教教育要制度化、规范化。 第二点,寺院也包括其它的道场,因为寺院是主要的道场,要强化讲经说法, 弱化经忏佛事。 为什么?因为佛教教育的终极目标,是让众生破迷开悟,离苦得乐,而且是离究竟苦,得究竟乐。怎么达到这个目标?唯一的方法讲经教学。除了讲经教学,没有第二条路可走。是不是这样? 佛在经上跟我们是这样说的,佛不度众生,佛没能力帮助你。我估计这话有同修可能不理解,他慢慢就理解了。我再重说一遍,佛在经上跟我们说,佛不度众生,佛没能力帮助你。谁度你?自己度自己。要自悟、自修、自度。佛不骗我们,佛只是把理论、方法、事实真相,跟我们讲清楚、讲明白,让我们理解。理解之后自己觉悟、自己修行、自己度自己。反复地看看听听这段话,确实是有道理。 为什么老法师说,你自己不悟,就是阿弥陀佛站在你跟前,也没啥招,也没啥办法,佛也度不了你。佛的方法是把理论、方法、事实真相,给你讲得清清楚楚,明白了。你明白了之后是你自己度自己,不是佛代替你做一切事情。要不为什么有的同修对我有迷信,认为我什么都能,我一再告诉大家不是那样的。 我为什么改变了人生命运?是我听老法师讲经说法,我听明白了一些,然后我老实,我又去做,所以我就长进了。你们把老法师讲的东西,听懂了、听明白了,认真地在生活中去落实,你们会比我更好、更强的,不要迷信任何人。 所以佛说这段话,我们要认真领会。有的同修可能说,那佛也不管我们啊?佛不是不管。佛管的方式、方法,你要学会,你要看明白,是不是这样的。所以这段话,如果你听明白了,那你说佛用什么方法来度我们?讲经教学。现在佛不在世了,谁来替佛传法?法师们,讲经说法的法师们。 所以法师的主要任务,就是讲经说法,度化众生,把佛陀的理念、理论、方法,给众生说明白,是不是?现在佛不能亲口对我们说了,他的学生们,这些后世的法师们,就要把这个任务承担起来。但是我感觉现在的法师们,不一定说得对,我觉得好像喜欢学经忏的多一些,喜欢学经教的,尤其是发心要学习经教的,太少太少。也可能我闭塞,我知道的少。但是目前我所接触到的,我觉得真正发心,要学讲经说法的法师寥寥无几,确实是这样的。 所以第二条我就这样说,一定要强化讲经说法,弱化经忏佛事。不是说经忏佛事不做,可以做,但是这个比重,要把它安排好。要知道,我们佛教教育的终极目标,是让众生离苦得乐,方法就是讲经教学能达到这个目标。这是我说的第二点,行动上怎么回归。 下面我说第三点,积极倡导认真落实六和敬。 佛门四众弟子要互相学习、互相鼓励、互相赞叹,共同提高。六和敬要靠我们每个人来做。这个六和敬怎么能实现?一定是人人都想六和敬,都愿意六和敬,都来做六和敬,为六和敬贡献自己的力量,这样才能达到真正的六和。 就目前的情况下,我们四众弟子,在互相尊重、互相理解、互相爱护、互相赞叹这方面,确实是有欠缺的。不是互赞,而是互谤。尽管不是多么多,但是互谤的情况是非常严重的,这严重地影响我们佛门的六和敬。 如果我们真正的是佛陀弟子,真正的是老法师的学生,我建议我们四众弟子,一定要从自身做起,好好地以身作则,来建立六和敬的道场。 现在怎么办才能达到这个目的?简单的说,就是每天我们都碰到的。 第一,不能搞妒贤忌能。 这是我的一个很深刻的体会。 这么些年,无论是我看别人,还是我自己的亲身经历,我所遇到的人和事,我觉得我们佛门不要搞这个,不要妒贤忌能。 比如说,净空老法师,老人家入佛门六十六年,讲经说法六十年,在全世界还能找出第二个吗?就这样的一个老法师,把自己的全身心都献给了佛陀的教育事业。他这么多年是怎么过来的,坎坎坷坷呀。今年都92岁了,这种坎坷还在伴随着老人。所以有时候想起来这样的事情,我真的感到心里很痛很痛。我们佛门为什么会出现这样的事情?不要妒贤忌能。 第二,不要搞人我是非。 有的时候我就想,一个搞人我是非的人,他还自称为佛陀的弟子,自称为老法师的弟子,怎么好意思啊?!佛陀这么教你了吗?老法师这么教你了吗?成天就这么嘀嘀咕咕、嘀嘀咕咕,就搞这些人我是非,你这是搞六和敬吗? 所以我说,我们佛门弟子,如果你进到了这个门,你一定要依照佛陀的教诲,依照你老师的教诲,不管修行哪个法门都要这样。都要把你所学法门的经教,给它悟透,然后把你悟透的东西,向广大信众去传播、去弘扬,这才是你的正业。如果我们这些佛门弟子,成天在一起就是你斗我、我斗你,斗来斗去的,斗到什么时候是个头?非得把佛法斗灭吗?到那个时候你到哪去? 所以我希望,佛门四众弟子,一定要从自身做起。 我自己下定决心,我一定从我做起。我这一生,我不会有一个冤家,我不会有一个对头,我不会有一个对立面,我不去搞一次人我是非。我一定要从自身做起。为什么?因为我听老法师讲的法,我听明白了一些。听明白了,我要做,不做不是真学佛。这是一。二,我今生要成就。 如果我还去搞人我是非,还去搞妒贤忌能,我今生肯定不成就,那不是我的目标。老实念佛,求生净土,亲近阿弥陀佛,这是我人生学佛的终极目标,我一定向这个方向努力。 我也建议同修们,好好修佛,不要错过今生的机会,这个机缘是百千万劫难遭遇的。我们遇到了,如果再擦肩而过,那就是太可惜、太可惜了,这也算我对大家掏心肺腑的一句忠告吧! 今天这个题目,就和大家交流在这里,谢谢各位。 阿弥陀佛! |